FAQ

FAQ Générale

La transidentité, c’est quoi ?

On parle de transidentité lorsque l’identité de genre d’une personne ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Voici quelques définitions pour mieux comprendre ce terme:

- Identité de genre

L’identité de genre est le ressenti profond d’être un homme, une femme, ou de ne pas se reconnaitre exclusivement dans l’un ou les deux termes (notamment pour les personnes non-binaires, gender fluid ou agenres). Cette identité peut être congruente ou non avec le sexe assigné à la naissance. On parle de personnes cisgenres lorsque les personnes se reconnaissent dans le sexe qui leur a été assigné à la naissances (M ou F en Suisse), et de personnes transgenres lorsque les personnes ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance.

- Sexe biologique

Le sexe biologique englobe l’ensemble des caractéristiques biologiques et physiologiques, primaires et secondaires (notamment les chromosomes, les gonades, le développement des hormones et les parties génitales internes et externes) qui font qu’une personne est considérée médicalement comme plutôt femelle, plutôt mâle ou intersexuée. En effet, il existe une pluralité des réalités biologiques au delà des formes binaires mâles et femelles.

- Sexe assigné à la naissance

Le sexe assigné à la naissance est le sexe qui est assigné juridiquement à la naissance d’un enfant (F ou M en Suisse). Celui-ci est assigné après la constatation du sexe biologique du nouveau-né, en se basant principalement sur les organes génitaux externes.

- Transition de genre (ou parcours d’affirmation de genre)

Les personnes trans et non binaires peuvent souhaiter ou non entamer une transition, c’est-à-dire faire un parcours pour affirmer leur identité de genre et se sentir en adéquation avec leur ressenti, que ce soit par des démarches sociales (changement de prénom ou pronoms, d’expression de genre) et/ou médicales. Aucune démarche n’est obligatoire, l’important est que chaque personne puisse se sentir bien avec elle-même et respectée dans son identité.

- Expression de genre

L’expression de genre, c’est l’adoption par une personne de comportements et d’attributs (vêtements, maquillage, bijoux, etc.) socialement définis comme féminins, masculins, androgynes ou autres (selon les codes en vigueur dans une société donnée à un moment donné). Elle est donc fluide et ne correspond pas forcément à ce qui est attendu en fonction de l’identité de genre ou du sexe de la personne.

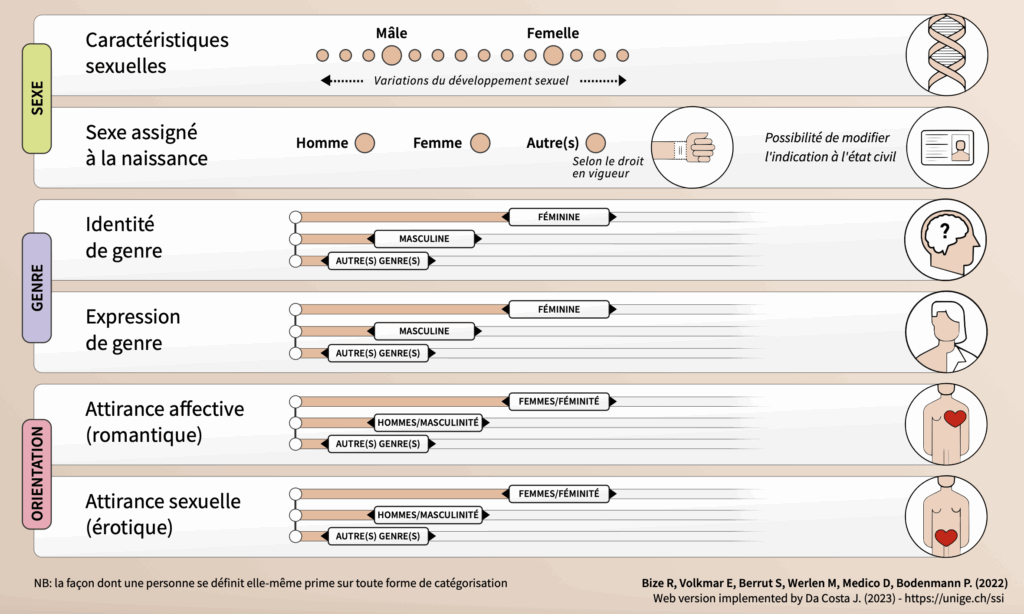

- Le schéma ci-dessous permet d’illustrer ces différents concepts (en y ajoutant la notion d’orientation sexuelle) sous la forme de curseurs, où chaque personne, quel que soit son genre, peut se positionner.

Un enfant peut-il être trans ou non-binaire ?

L’identité de genre se construit progressivement chez chacun-e, et un sentiment de décalage entre le genre ressenti et le sexe assigné à la naissance peut apparaître dès le plus jeune âge. Comme d’autres dimensions de l’identité, le genre peut être fluide et évoluer au fil du temps. Il est donc essentiel de proposer aux enfants qui se questionnent, un espace sécurisant où ils/elles/iels se sentent libres d’exprimer leurs ressentis et d’explorer leur identité, sans pression ni jugement.

Certains enfants trans peuvent éprouver une grande souffrance liée à cette non-concordance, sans toujours réussir à mettre des mots sur leur mal-être. Une écoute attentive, bienveillante et informée peut alors jouer un rôle fondamental dans leur équilibre et leur développement.

Dans cette perspective, la chercheuse Annie Pullen Sansfaçon propose le terme « créatif-x-ves dans le genre » pour désigner les enfants dont l’expression ou l’identité de genre sort des normes attendues en fonction de leur sexe assigné à la naissance. Cette approche invite à voir la diversité de genre non pas comme un problème, mais comme une richesse, et à accompagner chaque enfant avec curiosité, ouverture et respect de son rythme.

Mon adolescent-x-e se sent trans ou non-binaire, mais est-ce seulement la crise d’adolescence ?

L’adolescence est souvent une période charnière pour les jeunes trans ou non-binaire. En effet, l’arrivée de la puberté entraine l’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires qui ne correspondent pas avec le genre ressenti par ces jeunes. C’est à cette période que des symptômes de dépression, d’angoisse, des comportements autodestructeurs et d’agressivité peuvent survenir et où la souffrance peut augmenter. C’est donc une double crise qui s’opère : l’adolescence de manière générale et la puberté qui éloigne le corps de l’adolescent-x-e de son genre ressenti.

À quel âge commencer une transition sociale ?

Chaque parcours de vie est différent ainsi certaines personnes vont commencer leur transition sociale (qui peut inclure un changement de prénom, pronom et d’expression de genre) dès l’enfance, d’autre plus tard dans leur vie. Le début d’une transition de genre sociale n’est donc pas une question d’âge mais plutôt de possibilités. Par exemple, le fait d’avoir un cercle familial, amical et social soutenant, peut permettre à la personne de faire un coming-out et de commencer à explorer son identité de différentes manières, comme en testant un nouveau prénom, un nouveau pronom et en s’affirmant de plus en plus avec des vêtements qui correspondent mieux à son identités de genre. Permettre à une personne d’explorer son identité de genre va lui permettre de mieux se connaître et ainsi de pouvoir mieux savoir de quelle manière elle souhaite continuer son parcours d’affirmation de genre, qu’elle fasse une transition de genre ou non.

Les enfants et adolescent-x-es trans et non-binaires sont-ils/iels/elles condamné-x-es à une vie d’exclusion ?

Heureusement, non. De nombreux-ses jeunes trans et non-binaires peuvent trouver un meilleur équilibre et un bien-être accru grâce à la transition sociale, qui leur permet de vivre plus en accord avec elleux-mêmes, et d’être reconnu-x-es par leur entourage, leurs ami-x-es et la société. Le soutien de la famille, de l’école et du cercle social joue un rôle central dans la santé mentale et le développement de ces jeunes. Dans cette perspective, nous travaillons à la fois au développement des ressources personnelles des jeunes et de leur famille ainsi qu’à la formation des professionnel-x-les qui les entourent, afin de faire évoluer la société vers plus de compréhension, de sécurité et de soutien.

FAQ de parents à parents

Préambule

Les descriptions évoquées dans la présente FAQ ne représentent pas la réalité de tous les vécus ; en ce sens que les signes précoces de questionnement, la souffrance ressentie, les émotions liées aux changements pubertaires, etc. ne sont jamais aussi tranchés et varient d’un individu à l’autre. Cela n’implique pas que la personne est « moins valide » qu’une autre, il s’agit simplement de la diversité de se vivre, de se ressentir et, par extension, de s’affirmer.

Qu’est-ce qu’il se passe ?

Votre enfant exprime un questionnement de genre. Cela peut vouloir dire que son sexe assigné à la naissance (garçon ou fille) ne correspond pas à son identité de genre (c’est-à-dire le ressenti psychique, intime, d’être plutôt une fille, un garçon, les deux ou aucun des deux).

Quels sont les premiers signes ?

Il convient de rester attentif-x-ve à ce que votre enfant vous communique par son comportement verbal et non-verbal. Les signes de souffrance diffèrent selon l’âge de votre enfant.

Dès 3 ou 4 ans, l’enfant peut par exemple :

- S’identifier aux héro-x-ïnes de l’autre genre

- Affirmer qu’il/elle/iel appartient à l’autre genre

- S’isoler dans un monde imaginaire

- Montrer des intérêts et comportements de jeux atypiques selon les stéréotypes liés à son genre

- Manifester des signes d’anxiété ou de dépression

- Développer une détresse quant à son corps et ses organes génitaux

- etc.

Quelques années plus tard, la souffrance sociale s’y ajoute :

- Crise de puberté aiguë

- Signes cosmétiques du genre de préférence : coupe de cheveux, vernis à ongles, épilation, poitrine comprimée, etc.

- Vêtements du genre de préférence

- Signes de brimades, de harcèlement ou de violences à l’école

- Echec scolaire

- etc.

Est-ce qu’il faut attendre ?

Non. La politique de « attendre et voir » ou « ça passera » est l’option la plus risquée et peut avoir des répercussions graves : dépression, anxiété, décrochage scolaire, anorexie, par exemple. Votre enfant peut même vouloir attenter à sa propre vie. Il faut donc ouvrir le dialogue avec son enfant et discuter ouvertement de ses questions identitaires en prenant sa parole au sérieux sans minimiser les ressentis exprimés. Si vous ne vous en sentez pas capable ou si votre enfant ne veut pas vous en parler, la Fondation Agnodice peut vous aider.

Qu’est-ce que nous avons pu faire de faux pour que notre enfant soit comme ça ?

Rien. De nombreuses études ont été menées sans pouvoir démontrer d’influence significative de l’environnement ou de l’éducation sur l’identité de genre d’un-x-e jeune.

Qu’est-ce qu’il s’est passé génétiquement ?

Là aussi, aucune étude n’a démontré un facteur génétique dans l’apparition d’une identité de genre non concordante avec le sexe d’assignation.

Par où commencer ?

Prendre contact avec la Fondation Agnodice est un bon point de départ. En fonction du contexte, nos psychologues spécialisé-x-es vous orienteront selon vos besoins.

Quelles sont les étapes ?

Les étapes passent par plusieurs jalons et diffèrent selon l’âge. Leur rythme et le moment du parcours de vie dans lesquels elles s’insèrent est différent selon le parcours de chaque individu.

- Entre 3 et 11 ans, les étapes suivantes peuvent être nécessaires selon le degré de souffrance constaté :

- Vous rencontrez, avec ou sans votre enfant, les professionnel-x-les de la Fondation Agnodice pour faire le point et vous informer ;

- Vous entamez un accompagnement psychothérapeutique de votre enfant dans une perspective familiale (espace de parole et d’aide) ;

- Un changement de genre social peut être nécessaire, au niveau familial et scolaire.

- Entre 12 et 18 ans, les étapes peuvent être les suivantes :

- Avant le début de la puberté, la retarder peut être utile pour prolonger le temps de réflexion et éviter les changements physiques ;

- Pendant l’adolescence, la prise d’hormones peut alors être envisagée pour déclencher les modifications physiques correspondant au sexe de préférence ;

- Les changements de prénom et/ou de la mention de sexe à l’état civil (M ou F) sont possibles à n’importe quel âge, sous réserve du soutien parental jusqu’à 16 ans. À partir de 16 ans, les changements peuvent être faits sur la base de l’autodétermination des jeunes concerné-x-es.

Les interventions chirurgicales sont en principe possibles en Suisse qu’à partir de 18 ans à l’exception de la torsoplastie qui peut être plus précoce. Les bloqueurs de puberté peuvent prévenir certaines opérations médicales plus lourdes, comme les torsoplasties.

Est-ce que ça va trop vite ?

Oui et non. Le processus que doivent traverser les enfants trans et non-binaire est très différent de celui des parents.

Pour les enfants, c’est généralement un premier soulagement d’avoir pu nommer leur mal-être. Ils-elles-iels ont enfin mis des mots sur ce qu’ils-elles-iels vivent et connaissent les possibilités qui existent. Internet leur a souvent déjà permis de bien se renseigner avant d’en parler à leurs parents.

Du côté des parents, cela peut être ressenti comme un choc. La surprise passée, un processus qui s’apparente au deuil, notamment un deuil des projections liées au genre de leur enfant se met en place. Cela peut prendre du temps et il y a un certain nombre de phases à traverser.

S’installe alors un phénomène connu, à savoir une temporalité différente entre parents et enfant. En effet, l’enfant peut trouver que tout va trop lentement et aimerait entamer sa transition immédiatement, alors que ses parents ont besoin de temps et doivent digérer la nouvelle avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. La difficulté consiste alors à trouver le rythme qui convienne à tout le monde.

Est-ce que c’est passager ?

Certaines études montrent, chez les jeunes ayant consulté entre 3 et 12 ans pour une identité de genre non-conforme, des taux de « désistement » (retour au genre assigné à la naissance) de l’ordre de 65%. Ces études sont ambiguës car elles comptabilisent les enfants qu’on désigne comme « explorateurs du genre », amenés une seule fois en consultation par des parents anxieux en raison de leur comportement plutôt que de leur souffrance. Mais plus la souffrance est intense et plus elle est précoce, plus l’identité transgenre va se confirmer et persister.

Cette fluidité dans le jeune âge exige une fluidité équivalente de la part des parents et des professionnel-x-les. L’enfant doit savoir que c’est OK de faire une transition sociale à 6 ans par exemple, et que c’est aussi OK de revenir à une identification en lien avec le genre qui leur a été assigné à la naissance plus tard dans leur développement.

Est-ce qu’il y a d’autres parents avec qui je peux en parler ?

La Fondation Agnodice organise à Lausanne un groupe de discussion pour les parents d’enfants trans et non-binaires environ un soir toutes les six semaines. N’hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à nous.

Si vos horaires de travail ou la distance entre votre domicile et Lausanne sont un obstacle à participer au groupe, nous pouvons vous mettre en contact avec d’autres parents concernés pour des rencontres plus individuelles.